Ex: http://elespiadigital.com

EEUU, Arabia Saudí e Israel han perdido virtualmente su partida en Iraq.

El intento de desestabilización llevado a cabo por estos ha caído en el fracaso. Esta operación, liderada por la CIA, el Mossad y el dinero saudí, ha terminado en fracaso. La operación dio comienzo hace una semana con las manifestaciones sociales que tuvieron lugar en Basora y que adquirieron en los pasados días una gran violencia con ataques a edificios gubernamentales y sedes de partidos llevados a cabo por provocadores infiltrados entre los manifestantes.

Algunos francotiradores dispararon a la vez contra los manifestantes y contra las fuerzas del orden para provocar el choque entre ellos y crear una grave crisis. Esto es exactamente como pasó en Túnez y Egipto en 2012.

A continuación, los provocadores atacaron las sedes de los partidos políticos anti-Abadi (el primer ministro saliente apoyado por EEUU), los locales de las Fuerzas de Movilización Popular y el Consulado de Irán en Basora.

Por su parte, Marc Gurk (enviado especial estadounidense para Iraq y que dirige la operación para la reelección de Abadi) considera que esto fue un error.

El sábado por la tarde, delante del Parlamento, el gobernador de Basora acusó al jefe de policía de la ciudad de corrupto y de haber dejado actuar a los provocadores. Este responsable fue recientemente nombrado para su puesto por Abadi, en previsión de lo que iba a suceder.

Al Sadr da la espalda a Abadi

Pero lo más importante es el cambio de alianzas que va a arruinar completamente el plan norteamericano-saudí.

El sábado por la tarde, fue anunciada la alianza del movimiento Sairun de Moqtada al Sadr con la Alianza Al Fateh (el ala política del Hashid al Shaabi). El cambio de alianza de Moqtada al Sadr, conocido por su versatilidad política, que apoyaba al hombre de los norteamericanos, Abadi, no se explica más que por directrices firmes de la Maryaiya dirigida por el Ayatolá Ali al Sistani.

El gobierno de Abadi se vera, pues, obligado a dimitir y Sairun y Al Fatah crearán el grupo mayoritario y nombrarán a un nuevo primer ministro salido de sus filas.

El Hashid al Shaabi va a asegurar la seguridad de Basora

Por otro lado, el jefe del ala militar de Hashid al Shaabi, Abu Mahdi Al Mohandis, declaró en una conferencia de prensa en Bagdad que el Hashid va a mantener la seguridad en Basora.

Según Al Mohandis, el Hashid garantizará la seguridad de la ciudad y las propiedades, pero también los derechos de los manifestantes pacíficos que exigen derechos para los ciudadanos.

En otras palabras, no habrá espacio para agentes provocadores y francotiradores.

Mohandis declaró claramente en la conferencia de prensa que el Hashid también estaba preparado para garantizar la seguridad de Bagdad y que ningún golpe militar tendría éxito.

Mohandis no tiene la reputación de fanfarronear. El hombre fue el verdadero cerebro de la derrota de los estadounidenses y su instrumento, el Daesh, en las provincias de Al Anbar y Mosul.

En cualquier caso, los generales del Ejército iraquí (poco numerosos) que trabajan para la CIA o los saudíes han sido descubiertos ya hace un largo tiempo y pueden ser neutralizados en cualquier momento.

Uno de los objetivos más importantes de los disturbios en Basora era disolver el Hashid al Shaabi para formar un gobierno de emergencia, dijo Hashim al Musawi, portavoz de Hezbolá al Nuyaba (uno de grupos que forman parte del Hashid).

Hashid al Shaabi: EEUU amenazó con quemar Basora si Abadi no es reelegido

Las Fuerzas de Movilización Popular de Iraq, que derrotaron al grupo terrorista takfiri Daesh, dijeron el sábado que poseen evidencias de que las misiones diplomáticas de EEUU en el país árabe han instigado la reciente violencia en la ciudad sureña de Basora, rica en petróleo.

Abu Mahdi al Muhandis, el segundo al mando de la fuerza de voluntarios conocida como Hashid al Shaabi, responsabilizó a Washington por los disturbios de Basora, diciendo que Washington busca sembrar la discordia entre los diferentes partidos y movimientos políticos iraquíes.

“Tenemos información completa y documentos que muestran que la Embajada y el Consulado de EEUU en el país causaron los disturbios en Basora”, dijo Muhandis.

También prometió responder a los incidentes de Basora y enfatizó que los iraquíes nunca se enfrentarían en otra guerra civil.

Basora ha sido sacudida por protestas mortales desde el martes. Las protestas dieron un giro desagradable el viernes cuando un grupo de asaltantes enmascarados atacaron edificios gubernamentales y oficinas de los partidos políticos iraquíes y los incendió. El consulado iraní fue otro de los blancos de los alborotadores.

Al menos 15 manifestantes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desde principios de mes, dijeron funcionarios sanitarios.

Muhandis reveló que EEUU “amenazó con quemar Basora” si el primer ministro Haider Abadi no es reelegido en el cargo.

Los vínculos entre el Hashid al Shaabi y Abadi son tensas, explicó aMuhandis, quejándose de que el actual primer ministro no ha asignado los salarios a los combatientes de Hashid.

“Abadi no cumplió con la mayoría de sus promesas al Hashid al Shaabi”, tuiteó Muhandis, pero enfatizó que la situación no se transformará en una guerra entre shiíes.

Irak en la encrucijada

La coalición laica del líder iraquí Moqtada al-Sadr exigió que su ex aliado, el primer ministro Haidar al-Abadi, presente excusas y que dimita ante los motines registrados en la ciudad de Basora.

A pesar de ser un líder chiita, Moqtada al-Sadr (ver foto) promueve para Irak una política de independencia tanto ante Irán como en relación con Estados Unidos y una estrategia de alianza con todas las confesiones existentes en Irak.

El primer ministro Haidar al-Abadi llegó al poder en 2014, impuesto conjuntamente por Estados Unidos e Irán a pesar de que los iraquíes habían reelegido a Nuri al-Maliki. Para su próximo mandato, Hidar Al-Abadi se había comprometido a seguir la política de Estados Unidos y a aplicar las sanciones de Washington contra Irán.

La otra gran figura chiita de Irak, el ayatola Alí al-Sistani, llamó a la formación urgente de nuevo gobierno para resolver la crisis.

Los motines en Basora tienen varias causas antiguas a las que se une una nueva: el agua corriente es ahora demasiado salada y ya es imposible beberla. Al menos 14 personas murieron durante los motines en Basora, que es el pulmón petrolero de Irak. Independientemente del problema del agua, la ciudad se verá afectada por la decisión de aplicar o no las sanciones estadounidenses contra Irán, y la gran mayoría de la población de Basora es chiita, confesión mayoritaria en Irán, a pesar de lo cual el consulado iraní en esa ciudad fue objeto de un ataque de gran violencia, al igual que una delegación iraní que se hallaba en el aeropuerto local.

Los motines de Basora se producen en momentos en que el gobierno del presidente iraní Hassan Rohani ha perdido toda esperanza de poder contar con la ayuda de la Unión Europea ante las sanciones decretadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Debido a ello, el gobierno de Rohani acaba de unirse a los Guardianes de la Revolución para fortalecer las posiciones militares de Irán en el exterior.

Por qué los países del golfo Pérsico espían a Catar

Arabia Saudí está espiando a Catar para poder derrocar al Gobierno catarí, que resulta muy incómodo para Riad. Las autoridades saudíes quieren tener cerca de su territorio a un Estado sumiso, tal y como lo fue Catar hasta 1995, declaró a Sputnik el académico catarí Ali Heil.

Según Ali Heil, los piratas informáticos están tratando de hackear el correo y las páginas web de políticos y funcionarios cataríes para realizar un ataque mediático contra el emir de Catar, y manchar así su reputación.

"El objetivo final es el derrocamiento del Gobierno catarí, tan incómodo para Arabia Saudí (…)", aseveró Heil en una entrevista a Sputnik.

Heil considera que las actuales autoridades cataríes no le convienen a Riad porque Doha está defendiendo sus propios intereses, una política que los saudíes ven como 'peligrosa'. Por ejemplo, la política de Catar en lo que respecta a la guerra en Yemen difiere del curso tomado por Arabia Saudi.

"Catar no forma parte de la así llamada coalición árabe que está bombardeando Yemen. Realmente es una coalición que comete un genocidio contra el sufrido pueblo yemení. Por eso Catar se retiró de esta alianza militar prácticamente de inmediato, para no compartir la responsabilidad de haber cometido estos crímenes", aseveró el académico catarí.

Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar compartió recientemente con los medios locales sus preocupaciones por el espionaje llevado a cabo también por parte de los servicios especiales de Emiratos Árabes Unidos (EAU) contra altos cargos de Catar. Esta operación se realizó a través de los teléfonos móviles y con ayuda de un software israelí.

Durante más de dos años, los servicios especiales de los EAU han utilizado el 'software' israelí diseñado para monitorizar los 'smartphones'. Según el New York Times, la operación salió a la luz después de que los tribunales de Israel y de Chipre consideraran dos expedientes a petición de ciudadanos cataríes y periodistas mexicanos que habían sido víctimas de espionaje.

Ali Heil mencionó a Sputnik que los países del golfo Pérsico vienen empleando sus servicios de inteligencia contra Catar desde hace mucho tiempo.

"Los primeros casos relacionados con el espionaje fueron registrados en 2012. (…) Dos años más tarde la tensión escaló hasta llegar a la retirada de los embajadores y tan solo en 2017 se produjo la crisis actual. (…) El mayor número de casos relacionados con el espionaje se registró en mayo pasado", recordó el interlocutor de Sputnik.

Encuentro en la Chatham House: El régimen saudí al borde del colapso

La situación en Arabia Saudí ha sido inestable desde que Mohammad Ben Salman llegó al poder y el régimen saudí está al borde del colapso, dijo Madawi al Rasheed, profesor de antropología social en el King’s College de Londres.

Al Rasheed dijo el 4 de septiembre en un encuentro organizada por el think tank británico Chatham House en Londres que no era de esperar una revolución en Arabia Saudí similar a la experimentada por Egipto. Él agregó, sin embargo, que el régimen gobernante en Riad se estaba desmoronando desde dentro.

El académico saudo-británico añadió que desde que MBS llegó al poder, miles de activistas políticos han sido encarcelados en Arabia Saudí, que la gente del país está enojada y que esta situación no puede durar.

“El Reino Unido debería distanciarse lo más pronto posible de Arabia Saudí, ya que los acontecimientos en ese país eventualmente llevarán a una relación caótica entre las dos partes”, añadió.

En esta reunión, otros oradores presentaron sus puntos de vista sobre los acontecimientos regionales, incluyendo la continuación de los ataques saudíes en Yemen, la cooperación militar del Reino Unido con Arabia Saudí, la rivalidad Irán-Arabia Saudí y la postura oficial británica en favor de Riad.

Aunque es ampliamente conocido que Arabia Saudí cometió crímenes de guerra durante la agresión contra Yemen, el Reino Unido sigue vendiendo armas al régimen de los Al Saud e insiste en la cooperación continua con este último en el campo de la inteligencia.

“Al contrario de lo que se dice sobre la influencia del Reino Unido en las políticas saudíes, es Arabia Saudí la que impone sus políticas a Londres”, dijo Armida van Rij, investigadora en política de defensa y seguridad en el King’s College,

Otro ponente en el evento de la Chatham House fue el Dr. Mai Yamani, que habló de las reformas adoptadas por el príncipe heredero de Arabia Saudí. “Las políticas internas de Arabia Saudí y las reformas de Ben Salman han fracasado. La política exterior del país, demasiado ambiciosa, es agresiva y alarmante”, agregó.

Él dijo que Riad, con sus ingresos petroleros, el régimen saudí estaba tratando de sofocar las protestas dentro del país y expandir su dominio e influencia en la región.

A pesar de las estrechas relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Arabia Saudí, la opinión pública británica critica las políticas del régimen saudí en la región, especialmente los crímenes cometidos por este régimen en la guerra contra Yemen.

Cientos de manifestantes se reunieron frente a la Oficina del Primer Ministro británico en Londres en marzo pasado durante la visita de MBS y gritaron el lema “Abajo los Saúd”.

La visita del príncipe heredero saudí al Reino Unido fue vista por activistas de derechos humanos como un cheque en blanco que autorizaba a Arabia Saudí a escalar sus crímenes en Yemen.

El martes 19 de septiembre de 2017, los ministros de Defensa británico y saudí firmaron un acuerdo de cooperación militar en Yeddah.

Desde el comienzo de la guerra contra Yemen, el Reino Unido ha vendido a Arabia Saudí armas y equipos militares por valor de más de 6.400 millones de dólares.

Análisis: El mundo debería preocuparse por las protestas en Basora

Patrick Cockburn

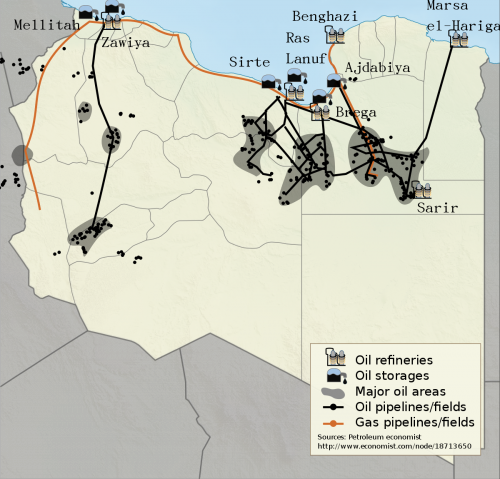

Las protestas actuales en Iraq son las más graves que se han visto en el país durante años y están teniendo lugar en el corazón de algunos de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo. El cuartel general del gobierno iraquí en Basora fue incendiado, al igual que las oficinas de esos partidos y milicias a las que la población local responsabilizaba por sus míseras condiciones de vida. Los manifestantes bloquearon y cerraron el principal puerto marítimo de Iraq en Umm Qasr, a través del cual importa la mayor parte de su grano y otros suministros. Proyectiles de mortero han sido disparados a la Zona Verde en Bagdad por primera vez en años. Al menos 10 personas han sido abatidas a tiros por las fuerzas de seguridad durante los últimos cuatro días en un esfuerzo fallido por sofocar los disturbios.

Si estas demostraciones hubieran estado sucediendo en 2011 durante la Primavera Árabe, entonces encabezarían la agenda de noticias en todo el mundo. Tal como están las protestas, hasta ahora han recibido una cobertura muy limitada en los medios internacionales, que se enfoca en lo que podría suceder en el futuro en Idlib, Siria, en lugar de en eventos que suceden ahora en Irak.

Una vez más, Irak se ha caído del mapa de los medios de comunicación en el mismo momento en que está sumido en una crisis que podría desestabilizar a todo el país. El desinterés de los gobiernos extranjeros y de los medios de comunicación tiene un siniestro paralelismo con su postura en coma hace cinco años cuando ignoraron el avance de Isis antes de capturar a Mosul. El presidente Obama incluso descartó, en palabras que llegó a lamentar, que Isis se asemejaba a un equipo de básquetbol menor jugando fuera de su liga.

Las causas de las protestas son evidentes: Irak está gobernado por una clase política cleptómana que opera el aparato estatal iraquí como una máquina de saqueo. Otros países son corruptos, especialmente los ricos en petróleo u otros recursos naturales, y los políticamente bien conectados se vuelven muy ricos. Por grande que sea el rastrillo, algo se suele construir al final del día.

En Iraq no sucede así, y entre las víctimas más enconadas de los 15 años de robos al por mayor están los dos millones de habitantes de Basora. Una vez glorificado como la Venecia del Golfo, sus canales se han convertido en alcantarillas abiertas y sus suministros de agua están tan contaminados que en realidad son venenosos.

Las protestas estallaron a principios de este año debido a la falta de electricidad, agua, empleos y cualquier otro servicio gubernamental. La injusticia fue aún más flagrante porque las compañías petroleras de Basora están exportando más crudo que nunca. En agosto, esto sumó cuatro millones de barriles por día, lo que le valió al gobierno de Bagdad unos $ 7.700 millones en el transcurso del mes.

Pocas cosas resumen el fracaso del estado iraquí tan crudamente como el hecho de que, a pesar de su vasta riqueza petrolera, Basora ahora está amenazada por un brote de cólera, de acuerdo con funcionarios locales de salud. Los hospitales de Basora ya han tratado a 17.500 personas por diarrea crónica y dolencias estomacales en las últimas dos semanas, después de enfermar por beber agua contaminada. El agua salada se mezcla con agua dulce, por lo que es salobre y reduce la efectividad del cloro que de lo contrario mataría a la bacteria. Hay muchas bacterias alrededor porque el sistema de agua no se ha actualizado durante 30 años y las aguas residuales de las tuberías rotas se mezclan con el agua potable.

Los gobiernos iraquíes no son muy buenos para hacer frente a crisis como estas en el mejor de los casos, y este golpe en un momento particularmente malo porque los dos principales bloques políticos no logran formar un nuevo gobierno después de las elecciones parlamentarias del 12 de mayo. . El nuevo parlamento se reunió por primera vez esta semana, no eligió un orador y decidió tomarse 10 días libres, pero ahora se reunirá en una sesión de emergencia el sábado para hablar sobre la crisis en Basora.

Pero incluso si se forma un nuevo gobierno bajo el actual primer ministro Haider al-Abadi, o alguna otra figura, puede no hacer mucha diferencia. El partido que inesperadamente sondeó mejor en la elección fue el que siguió al clérigo populista nacionalista Muqtada al-Sadr, que estaba aliado al pequeño Partido Comunista Iraquí, enfatizando así sus políticas seculares, no sectarias y progresistas. Por otro lado, los críticos afirman que en el pasado los ministros sadristas del gobierno han sido tan corruptos como los de los otros partidos. El problema no es solo la corrupción individual, sino el mecanismo político en su conjunto: los ministerios se reparten entre las partes y luego los utilizan como sacas de dinero y fuentes de empleos clientelares. Mudher Salih, un asesor financiero de Abadi, me explicó en Bagdad a principios de este año cómo funciona esto.

Este sistema de empleos para niños, independientemente de su mérito personal o calificaciones profesionales, tiene consecuencias perjudiciales para los iraquíes comunes. Muchos de los que han subido al tren de salsa en los últimos 15 años no sabrían cómo mejorar las cosas, incluso si quisieran. Según los informes, un ex gobernador de Basora devolvió una gran parte de su presupuesto porque dijo que no se le ocurría nada para gastar el dinero.

¿Por qué sucede esto ahora? El gobierno iraquí, respaldado por Estados Unidos, Irán y muchos otros aliados, obtuvo su mayor victoria el año pasado cuando recuperó Mosul de Isis después de un asedio de nueve meses. Paradójicamente, este éxito significó que muchos iraquíes ya no estaban preocupados por la amenaza que representaba Isis para ellos y sus familias. En su lugar, se centraron en el estado ruinoso de su país: la falta de carreteras, puentes, hospitales y escuelas, así como la escasez de electricidad y agua, en un lugar donde las temperaturas de verano alcanzan los 50ºC.

Muchos iraquíes dicen que están a favor de un cambio radical o incluso revolucionario, pero el régimen será difícil de desarraigar, por insatisfactorio que sea. No solo la élite se conecta con los ingresos del petróleo. Aproximadamente 4,5 millones de iraquíes reciben salarios del estado y ellos, y no solo multimillonarios corruptos, tienen un incentivo para mantener las cosas como están, por tóxicos que sean.

Lo más probable es que Irak continúe siendo desviado por un gobierno disfuncional débil, lo que abre la puerta a varios peligros. Isis está derrotado, pero no del todo: podría reunir sus fuerzas, tal vez con un disfraz diferente, y escalar los ataques. Las divisiones dentro de la comunidad chií se están volviendo más profundas y más rencorosas a medida que los sadristas -cuyas oficinas, a diferencia de los otros partidos, no han sido quemados por los manifestantes- crecen en influencia.

Una crisis política enconada que no se limitará a Iraq. El mundo exterior debería haber aprendido esta lección a partir de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003. Los partidos rivales iraquíes siempre buscan patrocinadores extranjeros a los que les interesan tanto como a los suyos. El país ya es uno de los escenarios de la escalada de la confrontación Estados Unidos-Irán. Al igual que con la amenaza de una epidemia de cólera en Basora, las crisis iraquíes tienden a extenderse rápidamente e infectar a toda la región.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

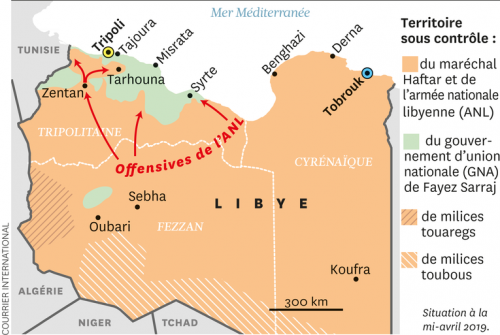

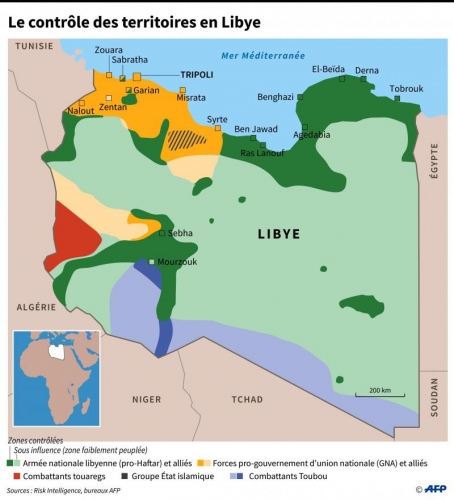

Pourquoi la Turquie a-t-elle décidé d’intervenir en Libye ?

Pourquoi la Turquie a-t-elle décidé d’intervenir en Libye ?

In seinem neuesten Buch sieht Michael Lüders den Orient am Abgrund. Und spiegelt dabei deutsche Dämonen.

„Armageddon im Orient – wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt“, so der programmatische Titel. Der Autor der beiden Bestseller „Wer den Wind sät“ und „Die den Sturm ernten“ legt damit nach.

Mutig für Moslems

Lüders, so viel zur Person, ist studierter Politologe und Islamwissenschaftler, betreibt eine auf den Mittleren Osten spezialisierte Beraterfirma, ist Autor zahlreicher Sachbücher zu dieser Region, sowie einer Handvoll Romane. Er ist außerdem der Nachfolger Peter Scholl-Latours als Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft.

Die emotionale Bindung an die islamische Welt mag erklären, warum sich Lüders mit seinem neuen Buch so weit aus dem Fenster lehnt und gleichzeitig im Rahmen bleibt. „Armageddon im Orient“ ist ein sehr mutiges Buch, allerdings nur im Einsatz für Orient und Islam.

Lüders stellt darin nicht nur die im Untertitel so bezeichnete „Saudi-Connection“ an den Pranger, sondern ebenso in einer für westliche Länder und insbesondere Deutschland ganz außergewöhnlichen Schärfe und Deutlichkeit den jüdischen Einfluß auf die amerikanische Politik.

Von dieser amerikanischen Politik zeichnet er allerdings ein Zerrbild, daß primitiver in keinem Pamphlet gegen die „alten weißen Männer“ zu finden ist. Präsident Trump sei „die Verkörperung eines karikaturhaften Simpels“, dessen Politik der Gipfel der Plutokratie sei, in der reiche Großspender für die entsprechende Summe alles haben könnten. Seine Präsidentschaft sei die unverhüllte Fortsetzung der Privatgeschäfte mit anderen Mitteln.

Beweise?

Aus diesem Grund folgt Lüders Entstehungsgeschichte der Trumpschen Nahostpolitik auch großteils den Spuren von Jared Kushner. Die Geschäfte des jüdischen Schwiegersohns von Trump mögen noch so zwielichtig und seine Parteinahme für Israel noch so offensichtlich sein, Lüders Behauptung, der saudische Boykott Katars sei von Kushner eingefädelt worden, um Katar dafür zu bestrafen, daß sein Staatsfonds eine Verhandlung über die Refinanzierung einer Immobilie der Kushner Company platzen ließ, bedürfte starker Indizien und nicht nur der Spekulation.

Mit zweierlei Maß

Während Lüders seinen Lesern kompetent die politischen Verstrickungen des Orients entwirrt, bleibt die westliche Politik holzschnittartig primitiv: Trump habe sich von Saudis und jüdischen Zionisten kaufen lassen. Eine Betrachtung über die Verbindung von Innen- und Außenpolitik, wie er sie den Ländern des Orients angedeihen läßt, findet nicht statt.

Während er richtigerweise vor den Falschbehauptungen und der Gräuelpropaganda in der westlichen Presse warnt und seinen Lesern den machtpolitischen Hintergrund dieser Berichterstattung vor Augen führt, belegt er Behauptungen über den amerikanischen Präsidenten unreflektiert mit Zitaten aus amerikanischen Zeitungen, die Trump aus hauptsächlich innenpolitischen Gründen seit drei Jahren bis aufs Messer bekämpfen.

Selbst bei Zitaten aus „Fire and Fury“ läßt Lüders jegliche Quellenkritik vermissen. Obwohl es sich beim Autor dieses Buches um den Skandaljournalisten Michael Wolff handelt, gegen dessen Arbeitsweise auch bei früheren Veröffentlichungen erhebliche Vorwürfe erhoben wurden.

Während er immer wieder vor den moralischen Simplifizierungen warnt, mit denen die Propagandapresse die Weltpolitik in Gut und Böse einteilt, hat er am Ende seines Buches einfach die Rollen vertauscht. Nun steht das „anti-schiitische Dreieck“ aus Washington, Tel Aviv und Riad als großer Bösewicht da, während man für die Interessen Assads, Rußlands und des Irans Verständnis aufzubringen habe.

Dieses Messen mit zweierlei Maß hat System. Lüders füllt eine bestimmte Nische aus. Er bietet seinen Lesern scharfe Kritik an dem Narrativ, das uns tagtäglich aus der Mainstreampresse entgegenschallt. Diese Kritik untermauert er mit einer einseitig vereinfachten, aber umso eindringlicheren Beschreibung der Machtfaktoren, die den Mittleren Osten prägen.

Das ist erst einmal nicht schlecht. Aus meiner eigenen Jugenderfahrung kann ich bestätigen, daß dergleichen Literatur gerade bei jungen Menschen geeignet ist, überhaupt erst einmal die Ausbildung eines Bewußtseins zu fördern, das in politischen Tatsachen denkt, anstatt der planmäßigen Verblödung durch unsere politische Bildung zu folgen.

Trotzdem gegen das Eigene

Lüders liefert seinen Lesern aber gleichzeitig etwas, wovon ein Großteil des kritischen politischen Publikums doch nicht lassen will: Jenem schäbigen Überlegenheitsgefühl, daß dadurch entsteht, die eigenen Leute herunterzumachen. Das Selbstbild eines aufgeklärten Kämpfers für die von der eigenen Gemeinschaft Unterdrückten. Es ist die stärkste Triebkraft des etwas unglücklich als „Ethnomasochismus“ bezeichneten Phänomens.

Der Leser bekommt von Lüders ein Gefühl vermittelt, ähnlich demjenigen, daß ein grüner Student hat, nachdem ihm sein Postkolonialismusprofessorx erklärt hat, wie der strukturelle Rassismus Braune und Schwarze überproportional arbeitslos macht.

Am Ende seines Buches fordert Lüders die europäischen Staaten auf, Washington gegenüber entschlossen und einig ihre Interessen zu wahren. Doch diese Interessen bestehen für Lüders nur darin, keine armen Moslems zu bombardieren und keine Flüchtlingsströme abzubekommen, welche den Populismus förderten und der liberalen Demokratie schadeten. Eine sichere Grenze scheint ihm hierfür allerdings keine Lösung zu sein.

Keine eigenen Interessen

Hier liegt der Hund begraben. Lüders kennt keine eigenen Interessen Deutschlands, jedenfalls nicht des deutschen Volkes, allenfalls der Bundesrepublik. Für seine Liebe zur islamischen Welt riskiert er das Todesurteil der westlichen Nachkriegsöffentlichkeit: Antisemit zu sein. Doch bricht er nicht aus dem Opferspiel aus, er nimmt nur die Underdogs unter den Opfern, die Muslime, gegen die jüdischen Edelopfer in Schutz.

Seinem eigenen Nicht-Opfer-Volk fehlt in diesem Schema die Rechtssubjektivität. Ebenso allen anderen westlichen Ländern. Deshalb kann er nicht verstehen, daß der Orient nicht gerade Trumps oberste Priorität ist, er es sich aber nicht leisten kann, jene Republikaner im Kongreß zu verlieren, die bei AIPAC auf der Soldliste stehen. Lüders kommt gar nicht auf den Gedanken, daß ein Amerikaner die geplante Umsiedelung der Palästinenser auf die Sinaihalbinsel bedauern mag, die geplante Umsiedelung von Guatemalteken nach Iowa und Wisconsin hingegen als direkte Bedrohung auffaßt.

Kein Horrorszenario im Orient, sondern nur die Wiedergewinnung unseres Status als eines eigenständigen Rechtssubjekts kann uns die Handlungsfähigkeit zurückgeben, eigene Interessen zu vertreten und unabhängig von dem heuchlerischen Geschrei fremder Interessengruppen zu wahren.

Michael Lüders: Armageddon im Orient, Wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt, München 2018, 272 S., 14,95 €. ISBN 978-3-406-72791-7